Afin de répondre aux exigences réglementaires, les producteurs d’eau potable pour le réseau disposent de toute une panoplie de technologies, dont l’indétrônable chlore. Les exigences en matière de sécurité microbiologique dépassent cependant la «?simple?» désinfection initiale, et offrent l’occasion de dresser un état des lieux.

Qui dit «désinfection de l’eau potable» pense immédiatement «chlore». Et certes, le chlore sous toutes ses formes reste l’élément central des stratégies de contrôle de la qualité microbiologique de l’eau distribuée par le réseau. Le sujet est cependant plus complexe que cela. Tout d’abord, le chlore et ses dérivés ne sont pas les seules techniques de désinfection agréées. Qui plus est, la désinfection per se s’inscrit dans une démarche plus globale, allant de la ressource au point de distribution, visant à assurer la qualité microbiologique de l’eau.

Enfin, les aspirations des consommateurs aidant, des collectivités revendiquent aujourd’hui la distribution d’une eau potable «sans chlore». Dès lors, qu’impose la réglementation en termes de qualité microbiologique? de quelles technologies disposent les exploitants ? quelles sont les filières réellement déployées sur le terrain? l’eau «sans chlore» est-elle toujours possible, ou même souhaitable?

UN CADRE RÉGLEMENTAIRE BIEN DÉFINI

La distribution d’eau potable est régie par la directive européenne 2020/2184, du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH). Elle a été transposée en droit français le 30 décembre 2022 par une série d’arrêtés applicatifs du code de la santé publique. En termes microbiologiques, la loi exige une absence totale d’Escherichia coli comme d’entérocoques intestinaux dans les échantillons analysés (d’un volume de 100 mL). Ces organismes ont été choisis car ils constituent des marqueurs de contamination fécale, le principal risque de pollution microbiologique concernant l’eau de boisson (mais non le seul).

Une réglementation, plus «ancienne», liste les produits et procédés agréés en France pour la désinfection des eaux du réseau. Il s’agit de la circulaire du 28 mars 2000 «relative aux produits de procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine». Sont autorisés : le chlore et ses dérivés, les réacteurs UV (initialement uniquement produits par des lampes à basse pression, mais les lampes à moyenne pression sont admises depuis 2012), l’ozone, le dioxyde de chlore et la rétention par ultrafiltration membranaire (avec un point de coupure inférieur à 40000 daltons et la possibilité de vérifier l’intégrité des membranes).

LES PROCÉDÉS DISPONIBLES

Connu et utilisé depuis plus d’un siècle, le chlore reste le désinfectant majeur. Il est aujourd’hui proposé sous des formes diverses : hypochlorite de sodium, dioxyde de chlore, chlore gazeux, électrolyse de sel… «Le chlore et ses dérivés sont employés dans l’immense majorité des usines. C’est le traitement standard» affirme ainsi Pierre Pieronne, Référent Production / Qualité eau potable à la direction technique de Suez Eau France. Sara Hercule-Bobroff, Chef de produit Santé et nouveaux polluants chez Veolia, confirme la prééminence du chlore dans les usines opérées par son groupe. «Le bioxyde a également été utilisé pour son efficacité mais il fragilise les tuyaux en polyéthylène, entraînant des casses et donc de potentielles intrusions de microorganismes. La tendance est donc de repasser à la chloration classique. Celle-ci reste majoritaire car efficace et relativement peu coûteuse», explique-t-elle.

Pour Paul-Emmanuel Pain, Chef Produits chez Minerve Technology. «En matière de désinfection des eaux, le dioxyde de chlore est la solution par excellence lorsqu’il est question de matière organique, de rémanence, de temps de séjour et de problématique de biofilm. Toutefois, l’utilisation des générateurs conventionnels se heurte à certaines limites, notamment leur capacité à traiter uniquement des débits continus et la formation de sous-produits de dégradation, responsables de la corrosion des réseaux de distribution d’eau potable.» Pour répondre à ces enjeux, Minerve Technology propose une alternative innovante avec son concept breveté CATSy. «Ce générateur intelligent permet de traiter des débits d’eau variables et discontinus, tout en garantissant un haut rendement sans formation de sous-produits indésirables», précise Paul-Emmanuel Pain.

Une question reste toutefois à prendre en compte: toutes les formes de désinfection au chlore présentent, à des degrés divers, l’inconvénient d’être accompagnées de sous-produits, soit de fabrication (chlorates ou chlorites) soit d’interaction avec la matière organique (MO) présente dans l’eau. Sans compter le fameux «goût de chlore» que déplorent certains consommateurs. Autant d’inconvénients qui peuvent se maîtriser. «Afin de maîtriser ce risque de formation de sous-produits de désinfection, des analyseurs complémentaires sont régulièrement installés», indique Jean-Pierre Molinier (Hach). «Parmi eux, les analyseurs d’ammonium permettent d’anticiper la formation de chlore combiné (chloramines), tandis que les analyseurs de Carbone Organique Total (COT) sont utilisés pour surveiller la présence de composés organiques susceptibles de réagir avec le chlore et de générer des sous-produits organo-chlorés.»

Certaines alternatives au chlore sont aussi étudiées. «Le Scienco Danolyte, un biocide à base d’acide hypochloreux produit par électrolyse, permet une désinfection efficace tout en générant moins de trihalométhanes (THM) et d’acides haloacétiques (AHA)», indique Romain Salza (Acqua.eco). «En réagissant avec la MO, le chlore peut former des trihalométhanes (THM) et des acides haloacétiques (AHA), qui sont réglementés. Une façon de limiter leur production est d’éliminer la matière organique lors de la production de l’eau. On peut aussi optimiser la chloration initiale en installant des stations de re-chloration le long du réseau, par exemple dans les réservoirs. Elles sont munies d’analyseurs de chlore qui surveillent le taux résiduel et ajustent l’injection» souligne ainsi Sara HerculeBobroff (Veolia).

L’irradiation aux ultra-violets (UV) est également très utilisée depuis le début de ce siècle. Son principal intérêt, outre l’absence de sous-produits de désinfection, réside dans son spectre d’action très large. En effet, outre les bactéries et les virus, les UV détruisent les protozoaires, comme en particulier les Cryptosporidium et Giardia intestinalis, que le chlore n’affecte pas (aux doses habituellement utilisées). «L’efficacité des UV-C (253,7 nm) dépend de la turbidité de l’eau, de la puissance des lampes et du temps d’exposition. L’application sur des eaux préalablement traitées est recommandée pour éviter la formation de sous-produits intermédiaires, surveillés via des analyseurs de COT.» complète Jean-Christophe Sioud de SFEC.

Si les UV offrent une alternative sans sous-produits, le chlore reste la méthode de désinfection la plus répandue, bien que certaines formes posent des problèmes spécifiques. «L’hypochlorite de sodium (javel) présente le plus de risques de formation de sous-produits,» explique Grundfos. «Lorsqu’il entre en contact avec la matière organique, il peut générer des trihalométhanes (THM) et des acides haloacétiques (AHA), tandis que sa dégradation produit chlorites et chlorates.» Le chlore gazeux est souvent privilégié pour sa stabilité et l’absence de certains sous-produits, mais son utilisation implique des contraintes de stockage et de sécurité.

L’électrolyse du sel apparaît comme un compromis efficace, générant un hypochlorite plus stable et moins sujet à la formation de sous-produits. Grundfos intègre cette approche dans ses solutions de désinfection, en combinant ses pompes doseuses SMART Digital aux électrolyseurs Selcoperm, permettant ainsi une maîtrise plus fine des concentrations appliquées. Dans cette logique, la production locale de chlore via électrolyse permet de limiter les contraintes liées au transport et au stockage de solutions concentrées. «Le Scienco SciChlor, en générant du chlore sur site, offre un meilleur contrôle des concentrations et réduit l’impact des chlorates et chlorites», précise Romain Salza (Acqua.eco).

Alain Nguyen Ingénieur technicocommercial chez Bio-UV, souligne également la rapidité d’action et la simplicité d’utilisation des réacteurs UV. «Ils fonctionnent immédiatement, en mode plug and play, et ne nécessitent pas de stocker ou transporter des produits chimiques. La maintenance se résume à remplacer des lampes, le cas échéant» avance-t-il. En France, les réacteurs UV utilisés en eau potable sont soumis depuis 2012 à un agrément spécifique, l’ACS-UV Eau potable. Outre l’utilisation de matériaux compatibles avec l’alimentation humaine, ces appareils doivent démontrer, entre autres, leur efficacité sur les protozoaires. Les réacteurs UV, en plus d’assurer une inactivation immédiate des bactéries, virus et protozoaires, s’intègrent dans une logique multi-barrière. «Dans certaines installations, ils sont combinés à une chloration en aval pour assurer une rémanence et prévenir toute recontamination dans le réseau», explique Romain Salza (Acqua. eco).

L’ACQUA-UF, associant ultrafiltration et UV, permet notamment de renforcer la désinfection en éliminant les particules pouvant affecter l’efficacité du rayonnement. L’agrément fixe les performances attendues, disposant que: «Un réacteur UV, dans les conditions normales ou prévisibles d’emploi, doit permettre d’obtenir une efficacité minimale d’inactivation de 4 log visà‑vis des bactéries et de 3 log vis-à‑vis des protozoaires Cryptosporidium et Giardia […]». Il est en outre précisé que l’eau à traiter par le réacteur UV doit être exempte d’oxydants afin d’éviter la formation de sous-produits indésirables. «En conséquent, si l’on combine un traitement UV avec de la chloration, celle-ci doit se faire en aval du réacteur» souligne Alain Nguyen (Bio-UV).

La société propose une gamme de réacteurs capables de traiter de 2 à 1600 m3 /h. «Tous nos appareils ont été certifiés en 2012. Notre gamme comprend neuf réacteurs, traitant de 3 à 1000 m3 /h. Cela permet de répondre à une grande majorité des appels d’offre» affirme de son côté Guerric Vrillet, Directeur technique d’UV-Germi. De son côté, AQUAFIDES propose 13 modèles agréés ACS-UV couvrant des débits de 1 à 650 m³/h: «le modèle 6AF400T, qui utilise seulement six lampes UVC basse pression a été installé en 2023 pour une commune de plus de 15 000 habitants en région grenobloise, tandis que notre modèle 1AF300T, avec une seule lampe UVC basse pression, a été choisi pour village de montagne de 150 habitants, soucieux de préserver les caractéristiques organoleptiques de son eau potable» explique Stéphane Sadoun, directeur France. Molécule de trioxygène (O3 ), l’ozone est un gaz désinfectant, super oxydant et de faible rémanence. En quelques minutes, il se décompose en effet spontanément en dioxygène (O2 ), autrement dit l’«oxygène» que nous respirons.

Pour l’utiliser, il faut donc investir dans un générateur qui le fabrique in situ à partir du dioxygène de l’air. C’est le champ d’action de spécialistes comme Ozonia (Veolia) et ProMinent. «L’ozone sert assez peu en désinfection. Il est surtout utilisé pour casser les molécules de micropolluants, qui sont ensuite traitées avec du charbon actif, par exemple. C’est ce qui s’appelle l’antérozonation» précise Sara HerculeBobroff, de Veolia.

Jérôme Enault, ingénieur de recherche au Cirsee, le centre de recherche de Suez, confirme: «Bien qu’efficace en désinfection, même pour les protozoaires à une certaine dose en désinfection, l’ozone est surtout utilisé pour traiter des problèmes de micropolluants, ou de goût et d’odeur ». «L’ozone est un désinfectant jusqu’à dix fois plus oxydant que le chlore », souligne un expert de Salher. « Il inactive bactéries, virus et protozoaires tout en limitant la formation de sous-produits organo-chlorés. Contrairement au chlore, il n’augmente pas la charge en sels inorganiques ni en éléments toxiques dans l’eau. Cependant, il doit être produit sur site, car il ne peut être stocké ni transporté. »

«L’ozone est une technologie clé dans la potabilisation des eaux urbaines. Son fort pouvoir désinfectant permet d’éliminer non seulement les bactéries, virus et parasites comme Cryptosporidium et Giardia, mais aussi des polluants chimiques tels que pesticides et résidus pharmaceutiques », confirme Quentin Vigoureux (Oxytrading). En réduisant également les odeurs et goûts indésirables, il s’intègre efficacement en complément d’autres procédés. »

L’ozonisation présente également des défis opérationnels. «À des concentrations élevées, l’ozone peut provoquer des irritations et corroder certains équipements, notamment en présence d’acide nitrique ou d’oxyde nitrique générés au cours du processus », précise Salher. «Son efficacité repose donc sur un dosage précis et un contrôle rigoureux des conditions d’application.» Parmi les équipements dédiés à l’ozonation en traitement d’eau municipale, la gamme Triogen de Bio-UV propose des générateurs d’ozone conçus pour les stations d’épuration et les réseaux d’eau potable. Ces systèmes permettent une production contrôlée et adaptée aux besoins des exploitants. Il présente également l’inconvénient de générer des sousproduits, les bromates.

Enfin, certaines membranes à hautes performances, celles d’ultrafiltration voire d’osmose inverse à basse pression (OIBP), parfois utilisées pour traiter les micropolluants, retiennent également les microorganismes. L’association des UV avec l’ultrafiltration est une approche couramment adoptée sur certaines lignes de traitement. «Nous utilisons souvent les UVC en amont ou en aval des étapes de traitement, en prévention ou en curatif», indique Christophe Le Coq (Hydrobios).

«L’ultrafiltration seule permet d’obtenir une efficacité proche de celle des UV, mais elle est aussi employée pour améliorer la transmission du rayonnement UVC en réduisant la turbidité de l’eau. Dans cette optique, nos filtres NANO ARG assurent une clarification optimisée, favorisant une désinfection plus efficace.» «Il faut cependant faire approuver ces systèmes pour la désinfection avec, outre l’ACS7 , la présence d’un système de vérification de l’intégrité des membranes» souligne Sara HerculeBobroff (Veolia).

FILIÈRES : LA LOGIQUE MULTI-BARRIÈRES

Réalisée en une étape dans le meilleur des cas, la désinfection peut réclamer une succession de barrières pour atteindre in fine le résultat exigé par la réglementation. «En fonction de la situation, et en particulier de la qualité de la ressource, on joue sur la combinaison de différents traitements» explique ainsi Jérôme Enault (Suez). Ne serait-ce, par exemple, que parce que les produits oxydants (surtout le chlore, rarement l’ozone) sont peu efficaces sur les protozoaires, ce qui implique en général l’utilisation complémentaire de barrières physiques de type UV (surtout) ou membranes (parfois) lorsque la ressource présente ce type de risque.

Autre avantage de ces combinaisons : puisque les UV (ou les membranes) sont également efficaces sur les bactéries et les virus, cela permet de diminuer la dose de chlore (ou d’ozone), et donc de sousproduits de désinfection gênants. «La logique multi-barrières ne se limite pas à un empilement de traitements de désinfection» souligne toutefois Sara Hercule-Bobroff, de Veolia. Elle y inclut des dispositions comme d’une part la protection de la ressource et d’autre part les premières étapes de la potabilisation, comme la coagulation/floculation, la décantation ou la filtration sur sable. «Ces procédés retiennent déjà certains microorganismes, notamment les protozoaires parasites. Nous étudions l’effet de chaque étape du traitement sur chaque type de microorganisme» précise-t-elle.

«Seules des eaux souterraines de bonne qualité peuvent se contenter d’une simple désinfection, par chloration éventuellement complétée par des UV. Les eaux de surface subissent systématiquement une étape de clarification pour éliminer les matières en suspension (MES), ce qui permet d’éliminer en partie certains pathogènes, notamment Cryptosporidium et Giardia» abonde Jérôme Enault (Suez). Au total, la filière de potabilisation dépendra donc de nombreux paramètres dont, en tout premier lieu, la qualité microbiologique de la ressource mais aussi de considérations comme la typologie et l’état du réseau de distribution, l’emprise au sol, la consommation d’électricité, la maintenance, la formation du personnel, sans oublier le budget disponible.

ASSURER LA QUALITÉ JUSQU’AU POINT DE DISTRIBUTION

Il ne suffit pas de produire une eau conforme en sortie d’usine: la réglementation s’applique, très logiquement, à l’eau finalement distribuée au consommateur. C’est là que le chlore prend toute son importance car une quantité résiduelle de ce produit dans l’eau assure une fonction bactériostatique rémanente dans tout le réseau. Il convient toutefois de souligner que cette rémanence n’est pas per se une obligation légale, comme on l’entend parfois. «L’exploitant a «juste» une obligation de résultat concernant la qualité de l’eau distribuée. Il doit donc éviter l’intrusion de microorganismes dans le réseau ou leur re-croissance après la sortie de l’usine. C’est pour cela que beaucoup d’opérateurs choisissent de laisser circuler du chlore mais ce n’est pas imposé, et il est possible de faire sans» tient à préciser Sara Hercule-Bobroff, de Veolia.

S’assurer de la qualité microbiologique à la distribution signifie en premier lieu… la surveiller tout au long du parcours de l’eau. En l'absence de rémanence suffisante, des solutions alternatives permettent de garantir la sécurité microbiologique en fin de réseau. «Nous intervenons sur ces zones sensibles en compensant ce manque de rémanence et en réduisant les risques liés aux biofilms ou aux infiltrations», explique Kamal Rekab, Responsable R&D chez Uvrer. L’intégration de systèmes UV-C en bout de réseau renforce ainsi la protection sanitaire des infrastructures isolées et améliore la qualité de l’eau distribuée. «L’absence de rémanence des UV impose des précautions lors du stockage, car des microorganismes peuvent se redévelopper. Une chloration complémentaire ou un suivi rigoureux est nécessaire pour garantir une désinfection durable.» ajoute Jean-Christophe Sioud (SFEC).

Et, là encore, la chloration initiale présente un intérêt puisque la quantité de chlore libre est facilement mesurable en ligne, et toute baisse du chlore résiduel dans le réseau signale une contamination microbiologique, qu’elle soit due à une intrusion (via une brèche) ou à une re croissance interne. Le suivi du chlore résiduel repose sur différentes technologies de mesure, ampérométrique ou colorimétrique, chacune présentant des avantages et contraintes spécifiques. «Pour le choix des mesures de chlore en ligne, se pose la question du principe ampérométrique ou colorimétrique», explique Jean-Pierre Molinier (Hach). «La méthode colorimétrique a l’avantage d’être basée sur la méthode de référence, de ne pas nécessiter de calibration et de limiter la consommation d’eau, mais elle implique un remplacement périodique des réactifs (tous les un à deux mois, selon les modèles). À l’inverse, les appareils ampérométriques ne nécessitent pas de réactifs, hormis un électrolyte sur certains modèles, mais ils sont plus sensibles aux variations de pH, à la présence de fer, de manganèse ou d’autres oxydants (ozone, chloramines), et requièrent une circulation continue d’eau et de chlore». «Pour cela, nous déployons des sondes analysant spécifiquement le chlore ou, si besoin, des sondes multiparamétriques suivant le chlore, la pression, la température et la conductivité.» affirme Sophie Courtois, responsable de la division qualité microbiologique au Cirsee (Suez).

Dans cette logique de surveillance continue, Krohne via son Optisys CL 1100 propose un système de mesure de chlore libre, de dioxyde de chlore et d'ozone par mesure ampérométrique. Ce modèle associe une sonde sans membrane pour le Cl2 , le ClO2 et l’O2 , équipée de deux électrodes en or, ainsi qu’une sonde de température et une sonde de pH en option. Il s’intègre ainsi dans les stratégies de contrôle en ligne visant à ajuster en temps réel les paramètres de désinfection. «Outre la surveillance du chlore résiduel, qui se fait depuis des décennies, nous pouvons utiliser des sondes à absorbance UV afin d’identifier les causes d’éventuelles variations de chlore résiduel. Il est important de faire le lien entre ce suivi et la désinfection. Ponctuellement, nous utilisons même l’ATPmétrie, une technique pour laquelle Suez Eau France a été pionnier en 2014. Elle permet de s’assurer directement de l’absence de toute cellule vivante, donc du respect des paramètres E. coli et entérocoques» ajoute Pierre Pieronne (Suez).

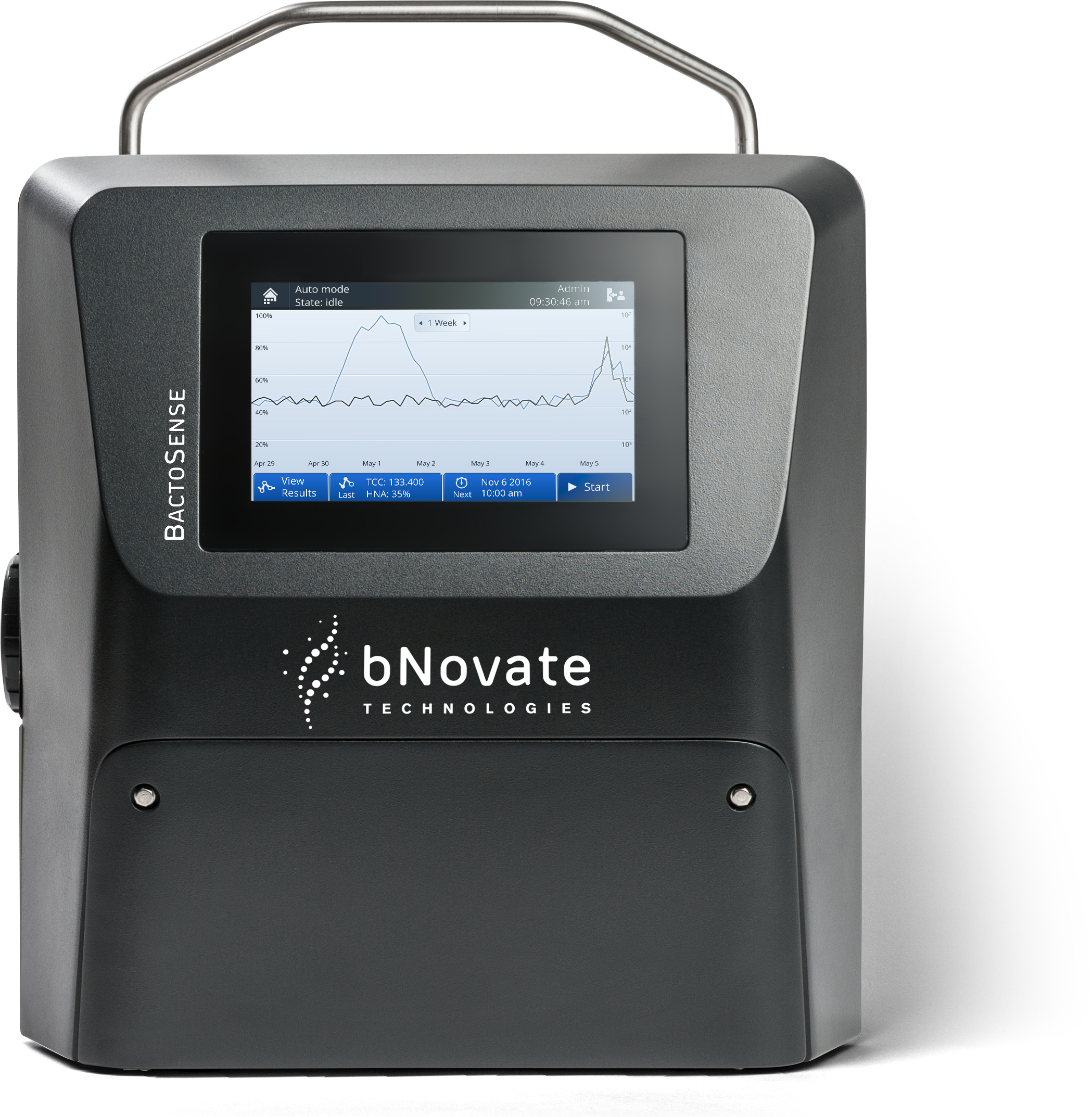

Des fournisseurs d’instruments comme par exemple Bionef, Bürkert, Cifec, Datalink Instruments, Endress+Hauser, Hach, Krohne, Swan ou Xylem proposent différents types de sondes. Il existe également de véritables analyseurs microbiologiques en ligne, à l’instar du BactoSense de bNovate. Le BactoSense a l'avantage d’offrir une surveillance en continu et de vérifier l’efficacité des barrières en temps réel. «Le BactoSense peut être directement intégré au système d'exploitation et grâce à son système d'alarme, il peut déclencher automatiquement une chloration si le nombre de bactéries dépasse un certain seuil», explique Sara Ferdi, la responsable de la mise sur le marché chez bNovate.

Si l’utilisation de chlore pour assurer une action bactériostatique rémanente n’est pas obligatoire, les opérateurs sont cependant tenus d’être en mesure d’injecter du chlore dans le réseau à la demande des autorités, en cas d’alerte, dans le cadre du dispositif Vigipirate. Ce dispositif, indépendant de la désinfection opérationnelle, est probablement à l’origine de certaines confusions sur «l’obligation de rémanence». «Le chlore reste la solution la plus couramment utilisée pour garantir une désinfection durable», rappelle un expert de Salher. «Cependant, une surveillance stricte du dosage est nécessaire, car son interaction avec la matière organique peut produire des trihalométhanes (THM) et des acides haloacétiques (AHA), des composés réglementés en raison de leurs effets sanitaires.»

UNE EAU « SANS CHLORE », VRAIMENT ?

«Goût de chlore», sous-produits gênants… Et si l’on pouvait finalement se passer de chlore pour potabiliser l’eau du robinet? Après tout, des pays comme le Danemark, les Pays-Bas ou l’Allemagne le font, ce qui est aussi le cas en France dans des villes comme Mulhouse ou Grenoble. La démarche n’est toutefois pas forcément généralisable. En effet, elle dépend avant tout de la qualité de la ressource. Envisageable pour des eaux souterraines non polluées, elle est difficilement imaginable - à des coûts raisonnables - pour des eaux de surface, très probablement contaminées. «Dans les zones montagneuses, sur de petites sources, il est plus simple d’installer un réacteur UV qu’une chloration, lorsqu’on sait qu’il n’existe pas d’autres possibilité de contamination que la source elle-même» explique ainsi Guerric Vrillet, d’UV-Germi.

La société répond à une demande soutenue de réacteurs, pour beaucoup de petite taille, mais a aussi équipé La-Charité-sur-Loire (Nièvre) d’une unité de 300 m3 /h, par exemple. UV-Germi a également installé des réacteurs pour l’agglomération de Grenoble, qui puise une eau déjà potable dans la nappe du Drac. «Nous travaillons de plus en plus avec des municipalités «sans chlore», en Savoie, à Annecy, à Chambéry… Notre plus gros marché en UV seul reste la ville de Mulhouse, où nous traitons 2500 m3 /h au total» affirme pour sa part Alain Nguyen, de Bio-UV. L’emblématique projet Vers une eau pure, sans calcaire et sans chlore, du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF), consiste essentiellement à éliminer matières organiques et micropolluants par des membranes d’osmose inverse installées en fin de traitement. «L’eau est effectivement dépourvue de chlore dans le réseau mais une étape de chloration en usine est maintenue pour l’instant» précise Sara Hercule-Bobroff, de Veolia.

Et en effet, de quoi parle-t-on exactement en disant «sans chlore»? Jérôme Enault, pour Suez, distingue trois situations. «Il existe tout d’abord l’eau sans «goût de chlore», avec une concentration résiduelle suffisamment faible pour ne pas être perçue par le consommateur. Puis l’eau sans chlore dans le réseau mais avec une chloration initiale en usine. Une déchloration est alors pratiquée en fin de traitement (sauf si la longueur du réseau suffit à consommer le chlore résiduel avant distribution). Et enfin le véritable «sans chlore», ni en production ni en distribution» énumère-t-il.

Suez privilégie une démarche de limitation, plutôt que de suppression de la chloration. «Depuis plus de 25 ans, nous suivons une stratégie de réduction des doses de chlore pour répondre aux problématiques de goût, de sous-produits et de manipulation de produit chimiques, mais sans jamais compromettre l’objectif primordial de désinfection. Nous visons en particulier un taux de 1 mg/L de matières organiques dans l’eau sortant d’usine, soit deux fois moins que la réglementation, ce qui permet de limiter l’apport de chlore. La plupart des collectivités en sont satisfaites, et ne demandent pas une eau «sans chlore»» affirme Pierre Pieronne.

La société poursuit cependant depuis une dizaine d’années une série de tests pilotes, en dimension réelle, de production d’une eau «sans chlore» dans certains secteurs de réseaux. Après une chloration initiale, Suez déploie en sortie d’usine une neutralisation chimique (par des dérivés de soufre) ou à l’aide filtres à charbon actif. Tous les acteurs s’y accordent: produire de l’eau potable «sans chlore» est possible mais cela nécessite une ressource de bonne qualité et une maîtrise totale du traitement de potabilisation et de l’acheminement de l’eau.

«Dans le réseau, les microorganismes ont besoin de nutriments pour leur re-croissance, par exemple à partir du biofilm. Il faut donc réduire le plus possible le niveau de carbone, donc de matière organique, dans l’eau sortant de l’usine. Il faut également gérer le réseau de manière à éviter les intrusions et les perturbations hydrauliques. Enfin, une surveillance renforcée est nécessaire sur tout le parcours» insiste Sara Hercule-Bobroff pour Veolia. «Sans possibilité d’utiliser le résiduel de chlore comme signal d’alerte, il faut se tourner vers des mesures plus sophistiquées comme l’ATPmétrie» ajoute Sophie Courtois (Suez).